Immaginiamo un tipo di computer che non segue le tradizionali regole della logica binaria. Una macchina capace di esistere in più stati contemporaneamente, governata da leggi fisiche non intuitive ma rigorose: quelle della meccanica quantistica. La storia dell’informatica è sempre stata segnata da rivoluzioni. Dai primi calcolatori elettronici che occupavano intere stanze e basati su valvole e schede perforate, fino agli smartphone moderni, la nostra idea di computer è rimasta ancorata a un concetto fondamentale: macchine che operano in modalità binaria, attraverso una sequenza ordinata di zeri e uno. È su questo principio che Alan Turing, negli anni ’30, concepì il modello teorico della macchina che porta il suo nome, la pietra miliare della computer science moderna. Quel modello si fondava su logiche deterministiche e sequenziali: ogni operazione seguiva la precedente secondo regole precise e prevedibili. I primi computer reali aderivano a questo paradigma: ogni bit era acceso o spento, senza stati intermedi.

Il calcolo quantistico, però, introduce un paradigma completamente nuovo. Invece di essere limitati a uno stato alla volta, i qubit possono trovarsi in sovrapposizione di stati, assumendo contemporaneamente il valore di zero e uno. Questo fenomeno, insieme ad altre proprietà come l’entanglement e l’interferenza, apre la strada a una nuova forma di elaborazione, potenzialmente in grado di risolvere problemi oggi inaccessibili persino per i più potenti supercomputer tradizionali. In questo contesto, la rivoluzione quantistica non rappresenta un semplice avanzamento tecnologico, ma una trasformazione radicale del nostro modo di concepire l’informazione e l’elaborazione dei dati.

Quibit

Nei laboratori più avanzati del mondo, fisici e computer scientists stanno sviluppando una nuova generazione di computer basati sui qubit, unità quantistiche di informazione che sfidano la logica classica. A differenza dei bit tradizionali, che possono assumere solo il valore 0 o 1, un qubit può trovarsi in entrambi gli stati contemporaneamente, una proprietà chiamata sovrapposizione (superposition). Immaginiamo una moneta lanciata in aria: mentre è in volo non è né testa né croce, ma una combinazione di entrambe le possibilità. Solo quando la moneta cade al suolo questo stato di sovrapposizione collassa in un risultato definito. Allo stesso modo, un qubit può rappresentare simultaneamente diverse percentuali di 0 e 1 (ad esempio, 70% 0 e 30% 1), finché non viene effettuata la misura.

Dal punto di vista matematico, lo stato di un qubit può essere descritto come:

|mix 0 and 1⟩ = α |0⟩ + β |1⟩

dove α e β determinano le probabilità di misurare il qubit in uno dei due stati base. Questa caratteristica rivoluzionaria consente ai computer quantistici di elaborare informazioni in modi impossibili per i computer classici, aprendo scenari fino a ieri inimmaginabili ma ponendo al tempo stesso nuove minacce ai sistemi di sicurezza attuali.

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità

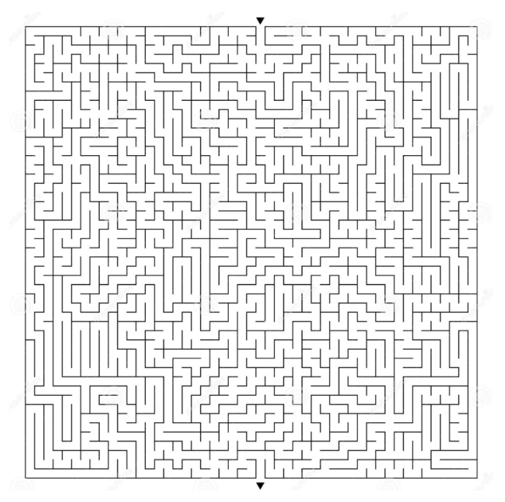

Per spiegare dove risiede la vera rivoluzione, facciamo un esperimento mentale. Immaginiamo un labirinto estremamente complesso, con migliaia di possibili percorsi. Il nostro computer ha il compito di partire dall’ingresso del labirinto (Punto A) e trovare l’uscita (Punto B) [Figura 1]. Un computer tradizionale (Classical Physics) dovrebbe esplorare ogni singolo percorso in sequenza, impiegando molto tempo per trovare l’uscita. Un computer quantistico (Quantum Physics), invece, può esplorare tutti i percorsi contemporaneamente, ognuno con una certa probabilità, raggiungendo la soluzione in una frazione di secondo.

Figura 1: Rappresentazione di un labirinto con il Punto A in alto, che indica l’ingresso, e il Punto B in basso, corrispondente all’uscita.

Figura 1: Rappresentazione di un labirinto con il Punto A in alto, che indica l’ingresso, e il Punto B in basso, corrispondente all’uscita.

Questa capacità ha implicazioni dirompenti per settori come le criptovalute e la blockchain. Le blockchain di Bitcoin, Ethereum e di molte altre criptovalute si basano su un principio fondamentale: algoritmi crittografici talmente complessi da risultare, con i computer di oggi, praticamente impossibili da decifrare.

Le chiavi private che proteggono i wallet digitali vengono generate attraverso calcoli matematici estremamente complessi e, con i computer classici, violare questi algoritmi richiederebbe migliaia di anni di elaborazione continua.

Per la sua stessa architettura, la blockchain riduce la necessità di intermediari (come banche o istituzioni) e aumenta trasparenza, sicurezza e affidabilità nei sistemi digitali.

La Minaccia Quantistica ai Sistemi di Sicurezza

Ma in che modo, concretamente, i computer quantistici minacciano le blockchain e le criptovalute? Il problema risiede nella vulnerabilità degli attuali sistemi crittografici. La sicurezza della blockchain si basa principalmente sulla crittografia a chiave pubblica, un sistema che utilizza coppie di chiavi matematicamente collegate: una chiave pubblica (visibile a tutti) e una chiave privata (conosciuta solo al proprietario). La forza di questi sistemi deriva dalla difficoltà di risolvere determinati problemi matematici, come la fattorizzazione di numeri primi molto grandi.

Per fare un esempio concreto: immaginate una serratura digitale che protegge il vostro wallet Bitcoin. Questa serratura è praticamente inviolabile per i computer classici, poiché richiederebbe migliaia di anni di calcolo ininterrotto. Un computer quantistico, invece, potrebbe aprirla in pochi minuti, grazie alla sua capacità di esplorare simultaneamente un numero enorme di possibilità.

Particolarmente vulnerabile risulta l’ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), utilizzato da Bitcoin e da molte altre criptovalute. In termini semplici, l’ECDSA sfrutta le proprietà matematiche delle curve ellittiche, forme geometriche complesse descritte da specifiche equazioni, per generare firme digitali che verificano l’autenticità delle transazioni. Quando si invia un Bitcoin, il wallet crea una firma digitale unica tramite la chiave privata, confermando che il legittimo proprietario è autorizzato a spendere quei fondi.

Un dato sorprendente: i ricercatori stimano che un computer quantistico dotato di soli 4.000 qubit stabili potrebbe decifrare l’algoritmo ECDSA di Bitcoin in meno di un’ora, riuscendo a derivare le chiavi private dalle chiavi pubbliche esposte.

Secondo uno studio della Cornell University, circa il 25% di tutti i Bitcoin in circolazione potrebbe essere particolarmente a rischio a causa delle pratiche di riutilizzo degli indirizzi, che espongono le chiavi pubbliche. Sebbene l’hardware quantistico odierno sia ancora lontano da quel livello di potenza (i computer quantistici più avanzati dispongono di alcune centinaia di qubit e soffrono di alti tassi di errore), i progressi in questo campo sono estremamente rapidi. Diverse aziende, tra cui IBM, hanno già presentato roadmap ambiziose per lo sviluppo di processori quantistici sempre più potenti nei prossimi anni. Gli esperti di cybersecurity stimano una probabilità del 50% che i computer quantistici possano violare gli attuali sistemi crittografici entro il 2031.

Già oggi i finanziamenti pubblici globali destinati alla ricerca quantistica stanno crescendo in modo significativo (+37% rispetto al 2023), con l’Asia in testa (22,1 miliardi di dollari), seguita dall’Europa (12,9 miliardi) e dall’America (6 miliardi). Tuttavia, l’approccio europeo appare più frammentato rispetto ad altre regioni, con solo l’11% dei fondi proveniente direttamente dall’Unione Europea.

Nel frattempo, colossi tecnologici come Google e IBM stanno sviluppando processori quantistici sempre più potenti. Questo cambiamento di paradigma rischia di rendere obsoleti gli attuali meccanismi di sicurezza digitale, rendendo necessaria una completa reinvenzione dei protocolli su cui si basa l’economia digitale globale.

Post-Quantum Cryptography: Un Nuovo Scudo Digitale

La rivoluzione quantistica ha sollevato serie preoccupazioni tra gli esperti di cybersecurity: gli attuali sistemi crittografici, che oggi proteggono la riservatezza delle nostre comunicazioni, potrebbero diventare vulnerabili di fronte alla potenza dei futuri computer quantistici.

In risposta a questa sfida è nata la Post-Quantum Cryptography (PQC), un campo dedicato alla progettazione di algoritmi resistenti agli attacchi quantistici. Il termine post-quantum riflette la necessità di prepararsi a un’era in cui la crittografia classica non sarà più sufficiente a garantire la sicurezza.

In questo contesto, il National Institute of Standards and Technology (NIST) ha individuato diversi progetti particolarmente promettenti, tra cui:

- Kyber, un algoritmo basato su reticoli (lattice-based) per lo scambio sicuro delle chiavi;

- Dilithium, pensato per firme digitali sicure ed efficienti;

- McEliece, che si fonda sui codici correttori di errore;

- SPHINCS+, uno schema di firme digitali che si basa esclusivamente su funzioni hash.

La lattice-based cryptography, alla base di Kyber, utilizza complesse strutture matematiche note come reticoli (lattices). Immaginiamo una griglia multidimensionale in cui trovare un punto specifico diventa sempre più difficile man mano che le dimensioni aumentano. Questa complessità rappresenta una sfida formidabile persino per i computer quantistici. Kyber sfrutta questo principio per generare chiavi di cifratura che permettono a due parti di comunicare in modo sicuro.

Dilithium, anch’esso basato su lattici, funziona come un sigillo digitale impossibile da falsificare. Quando firmiamo un documento digitale con Dilithium, creiamo una prova matematica della nostra identità talmente sofisticata che nemmeno un computer quantistico può replicarla. È come avere un timbro personale con un disegno talmente elaborato da risultare impossibile da duplicare perfettamente con qualsiasi tecnologia esistente. Oltre a questi, altre famiglie di algoritmi stanno guadagnando sempre più attenzione.

I codici correttori di errore, come il sistema McEliece, furono originariamente sviluppati per garantire una trasmissione affidabile dei dati anche in presenza di interferenze. Funzionano introducendo volutamente del rumore nel messaggio, rumore che solo il destinatario previsto sa come filtrare. È un po’ come inviare un messaggio in una lingua straniera di cui solo il destinatario possiede il dizionario per tradurlo.

Le firme basate su hash, come SPHINCS+, si fondano invece su un principio diverso. Una funzione hash può essere paragonata a un tritadocumenti a senso unico: è semplice inserire un documento e distruggerlo, ma impossibile ricostruirlo a partire dai pezzi triturati. SPHINCS+ genera firme digitali così complesse che nemmeno i computer quantistici possono invertirne il processo per falsificare documenti.

Gli sviluppatori possono rafforzare ulteriormente la protezione combinando algoritmi quantum-resistant con metodi classici, utilizzandotecniche multiparty o integrando strategie basate su codici correttori di errore. Questi strati multipli di difesa rendono estremamente difficile compromettere i sistemi blockchain, la cui sicurezza dipende fortemente dagli standard e dai protocolli impiegati.

La comunità degli sviluppatori lavora instancabilmente per garantire che questi sistemi siano davvero resistesti ai computer quantistici (quantum-proof) e che i dati restino al sicuro da potenziali attacchi quantistici.

Vale la pena citare alcune iniziative pionieristiche in questo campo: QAN Platform sta costruendo una blockchain resistente ai computer quantistici partendo da zero, mentre il Quantum-Resistant Ledger (QRL) ha già integrato con successo algoritmi post-quantum nel proprio ecosistema operativo. Non solo startup innovative, ma anche giganti del settore come IBM e JP Morgan hanno avviato progetti di ricerca volti a incorporare principi quantistici nei loro sistemi finanziari globali, a dimostrazione di quanto questa tecnologia sia diventata strategica anche per le istituzioni tradizionali.

Per questo motivo, diversi progetti blockchain stanno già sperimentando soluzioni quantum-resistant, esplorando l’integrazione di algoritmi post-quantum per garantire la sicurezza nel lungo periodo.

Criptovalute Quantistiche

L’innovazione quantistica sta iniziando a trasformare in profondità il mondo delle criptovalute, influenzando non solo la sicurezza delle blockchain, ma anche i meccanismi fondamentali che governano il consenso all’interno delle reti decentralizzate. Uno degli esempi più promettenti proviene dalla startup BTQ, che ha proposto un’alternativa radicale al tradizionale meccanismo di Proof of Work (PoW) attualmente utilizzato da Bitcoin e da molte altre criptovalute.

Il Proof of Work è il meccanismo di consenso che consente a blockchain come Bitcoin di funzionare in sicurezza senza un’autorità centrale. Valida le transazioni e crea nuovi blocchi, prevenendo attacchi e manipolazioni della rete. Nel PoW, i miner competono per risolvere un complesso rompicapo matematico: devono trovare un numero speciale, chiamato nonce, che, combinato con i dati delle transazioni e processato da una funzione hash, produca un risultato con un numero prestabilito di zeri iniziali. Questo nonce è cruciale perché rende difficile la creazione dei blocchi, richiedendo enormi quantità di potenza di calcolo. Chiunque volesse alterare una transazione passata dovrebbe rifare il mining di quel blocco e di tutti i successivi, rendendo l’attacco economicamente insostenibile. Poiché non esistono scorciatoie, i miner devono provare miliardi di combinazioni casuali. Chi dispone di maggiore potenza computazionale ha più probabilità di risolvere il puzzle per primo e guadagnare la ricompensa in criptovaluta. Sebbene sicuro, questo sistema consuma tanta energia quanto intere nazioni.

Il CGBS (Coarse-Grained Boson Sampling), proposto da BTQ, sfrutta invece le proprietà della fisica quantistica attraverso fotoni che percorrono una rete di cammini ottici. Grazie alla sovrapposizione quantistica, ciascun fotone esplora contemporaneamente tutte le possibili traiettorie, generando schemi complessi di interferenza. Il risultato che emerge da questo processo è estremamente difficile da calcolare per un computer classico, ma viene prodotto rapidamente dal sistema quantistico con un’efficienza energetica potenzialmente mille volte superiore.

Mentre il PoW si basa sulla forza bruta di migliaia di computer che tentano soluzioni in sequenza, il CGBS sfrutta le proprietà naturali della fisica quantistica per ottenere risultati simili con un consumo energetico drasticamente inferiore. CGBS potrebbe rappresentare un futuro sostenibile per le criptovalute, preservando la sicurezza ed eliminando al contempo l’enorme impatto ambientale.

La ricerca però non si ferma qui. Alcuni scienziati stanno esplorando concetti ancora più visionari, come le quantum coins: valute digitali basate direttamente sui principi della meccanica quantistica. Queste monete sarebbero teoricamente impossibili da clonare grazie al quantum no-cloning theorem, una legge fondamentale della fisica quantistica. In pratica, una quantum coin esisterebbe in uno stato unico e non replicabile, risolvendo elegantemente il problema del double spending senza ricorrere a complessi algoritmi di consenso. È interessante notare che l’idea delle quantum coins risale già agli anni ’80, molto prima dell’invenzione di Bitcoin. Fu proposta dal fisico Stephen Wiesner, che immaginò una banconota quantistica impossibile da contraffare.

Perfino il processo di estrazione delle criptovalute, il mining, potrebbe essere radicalmente trasformato dalla meccanica quantistica. Istituzioni come la Singapore University of Technology and Design stanno sviluppando protocolli di quantum mining che sfruttano proprietà uniche dei sistemi quantistici, come la sovrapposizione e l’entanglement, per eseguire operazioni crittografiche molto più efficienti dei metodi tradizionali. In pratica, invece di affidarsi a lunghi calcoli sequenziali effettuati da macchine ad alta potenza, come avviene oggi nelle grandi mining farm, il quantum mining potrebbe consentire a dispositivi molto più leggeri, come i futuri laptop o smartphone, di contribuire alla rete tramite calcoli quantistici paralleli e ultra-efficienti. Il risultato sarebbe un sistema di mining più distribuito, accessibile ed ecologico, in netto contrasto con il modello attuale, centralizzato ed energivoro.

L’adozione di queste tecnologie non è però un percorso semplice: richiederà tempo, ingenti investimenti e una profonda trasformazione delle infrastrutture esistenti. L’hardware quantistico specializzato necessario per implementare sistemi come il CGBS è ancora in fase di sviluppo sperimentale, con costi proibitivi e notevoli limitazioni tecniche. Si tratta dunque di una visione rivoluzionaria che, pur promettente, richiederà probabilmente anni di ricerca, sviluppo e test prima di raggiungere una reale maturità commerciale.

Il futuro delle criptovalute presenta due sfide strettamente intrecciate: da un lato la necessità di proteggerle dalle minacce dei computer quantistici; dall’altro l’urgenza di ridurne l’impatto ambientale, oggi insostenibile nel lungo periodo. Il quantum computing, se opportunamente integrato, potrebbe offrire soluzioni eleganti a entrambi i problemi, aprendo la strada a sistemi crittografici più sicuri, più veloci e molto più efficienti dal punto di vista energetico. Al cuore di questa trasformazione si trova un paradosso affascinante: la stessa tecnologia quantistica che rischia di minare l’affidabilità delle blockchain tradizionali potrebbe diventare la chiave per reinventarle. Una minaccia che, se compresa e sfruttata, può trasformarsi in opportunità, inaugurando una nuova era di infrastrutture digitali resilienti e sostenibili.

In questa corsa contro il tempo, saranno essenziali investimenti continui nella ricerca crittografica avanzata e nella sperimentazione di nuovi paradigmi computazionali. L’obiettivo non sarà soltanto tenere il passo con la crescente potenza dei processori quantistici, ma farlo senza compromettere i due pilastri su cui si regge il futuro dell’economia digitale: sicurezza e sostenibilità.

Man mano che Proof of Work, blockchain quantistiche e altre tecnologie evolveranno per affrontare le sfide poste dal quantum computing, il vero salto sarà anche culturale. L’adozione di questi strumenti non dipenderà solo dalla loro capacità di risolvere complessi problemi matematici, ma dalla nostra abilità di comprenderli, regolarli e integrarli responsabilmente nella società.

La rivoluzione quantistica non sarà soltanto un cambiamento tecnologico. Rappresenterà un’opportunità per ripensare il nostro rapporto con la tecnologia, diventando un vero banco di prova per la nostra immaginazione, la nostra visione e la nostra capacità di governare il cambiamento.

Filippo Marcuccini

____________________________________________________